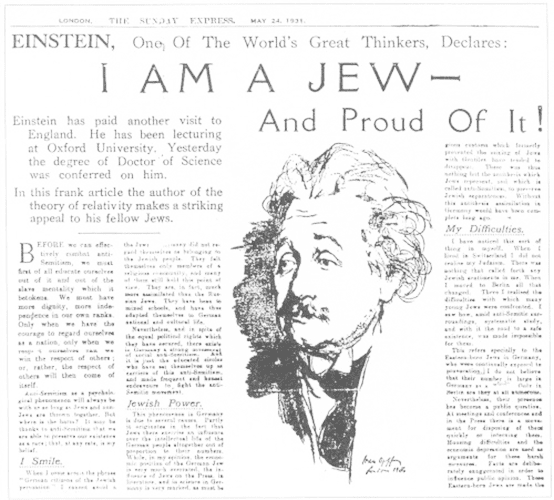

キリスト、マルクスをはじめ、幾多の世界思想界の大物を生みながら、世界の放浪者であるユダヤ人は、その人種的偏見から起こったいわゆる反セミティズムの運動について、どう考えているか? かつて日本へも来遊し、相対性原理の創始者として馴染み深い筆者アインシュタインは、この赤裸々な記事の中心、痛切に同族のユダヤ人に訴えている。

なお彼は今度再びイギリスへ渡り、オックスフォード大学で講義をしているのだが、この五月二十三日に、イギリスから、理学博士の学位を贈られた。

〔以下、アインシュタインによる寄稿。小見出しは『邦文外国雑誌』編集部によるもの〕

もっと品位を高く

我々ユダヤ人が、反セミティズム〔反ユダヤ主義〕と、十分に闘うことができるようになるには、何より先に、我々自身が、反セミティズムなどということからぬけ切ることに訓練されていなければならないし、また反セミティズムが予示している奴隷根性からも、ぬけ切ることに訓練されていなければならない。我々自身の身分の、一層高い品位を持たねばならないし、より確実に独立しなければならない。

わたしは苦笑する

「ユダヤ民族のドイツ市民」という言葉が見当たるたびに、わたしは、どうしても憂鬱な苦笑を禁ずることができないのである。

一体この誇大な記述ぶりは、実際に、どんなことを意味しているのであろうか? このユダヤ民族とは一体何か? それではユダヤ人が、ユダヤ民族でなくなるために、いずれの民族にも属していない民族の仲間入りをしたいものだが、そんな民族がどこかにないものだろうか? この業々しい書き方が実際に意味している内容というのは、我々(ドイツ人)の美しい精神は、次の二つのことを宣言しているのだ、ということだ。すなわち

第一、我々(ドイツ人)は、あわれなユダヤ民族(東部ヨーロッパの)とともに、何事もしたくない。

第二、我々ドイツ人は、民衆の子として考えられたくない。ただ、神の支配したまえる宗教的世界の一員としてのみ考えてもらいたい。

こんなことは、一体正しいことだろうか? アーリア人は、こんな偽善者を尊敬することができるだろうか? わたしはドイツの市民ではない、またわたしには、とくに、ユダヤ民族として記述することのできる点もない、しかもわたしはユダヤ人であるのだ。わたしはべつにユダヤ人を選民などという大それた考えを持たないが、ユダヤ民族に属していることを無上に喜ぶものである。反セミティズムなどということは、ユダヤ人でないやつらに任せておいて、我々ユダヤ人仲間は互いに温情をもって、離れぬようにしよう。

ドイツにおけるユダヤ人の勢力

ドイツにおける反セミティズム運動の現象には、二三の原因がある。すなわちドイツに住んでいるユダヤ人は、その人口の割合としてははるかに過分に、ドイツ民衆の知的生活の上に、大きな影響を及ぼしているという事実から幾分起こっていると見られる。反セミティズムの提唱者がただ単に、ユダヤ人を感情的に憎悪するという心から、それを唱えることではなく、彼らが心の中で実際真面目に信じている一つの理論から唱えることであるという事実を説明するものである。彼らは、ユダヤ人を、ドイツの国民性とは異なった国民性を持っている国民であるという眼をもって見ている。そしてドイツの国民生活の上にますます拡大してゆくユダヤ人の影響に対して十分に警戒の眼を見張っているのである。

イギリスでは、反セミティズムは、多くの場合、政治的理由によって決定されている。言葉を換えていえば、ある人が、明らかな反セミティズムの論者になろうとなるまいと、反セミティズムはしばしばその人の属している政党に依存しているのである。たとえば、もしある社会主義者が、確信を持った反セミティズムの論者であったとしても、その人の抱いている信条を公表しもしなければ、行動にあらわそうともしない。というのは、反セミティズムはその人の属している政党の綱領にはないからである。

イギリスにおいては

しかしながら、イギリス以外の国民のあいだでは、これと大いに趣を異にしている、ほかの国民の場合の反セミティズムは、その政党が民衆に、ユダヤ人に関する悪感情を植えつけようとするところからきている。それがイギリスのような国では、古くから、深く根ざしている自由主義的伝統が、反セミティズムの成長を邪魔しているために、ほかの諸国よりは、その影響が少ないのである。

イギリスの民衆は、科学の発展に、非常に大きな関心を持っている。だからわたしの相対性原理についても異状なエネルギーと、特別な好結果とをもって検討してくれている。

再びこれを、アメリカについて見れば、アメリカでは、反セミティズムは、ただ単なる社会的な相貌としてのみ知られているのであるが、ドイツでは、社会的反セミティズムは、社会的相貌よりも、一層強いものでさえあるのだ。わたしの見るところでは、ユダヤ人の民族的特異性という事実が、彼らの社会的交感を、ほかの民族の上に持つこと、を束縛しているのではないかと思う。かくして、ドイツのユダヤ民族が、反セミティズムの伝統の上に、大きな影響をおよぼしたものであると、わたしは信ずるのである。

我々ユダヤ人の困難な問題

わたしがスイスに住んでいたころには、自分でユダヤ教の儀式なんてものは全然信じていなかった。そして、わたし自身の中にもユダヤ人的な感情といわれるようなものを微塵も持っていなかったのである。それが、ベルリンに移り住むようになってから、すべての状態が、すっかり変化してしまった。ベルリンでは、多くの若いユダヤ人たちが、ドイツ国民と対立抗争していた。これは実に困難な問題である。わたしは、この反セミティズムの環境の真っ只中で、組織的な研究や、安全な生活への道が、全然不可能なことを知った。

この対立抗争は、ドイツでも、とくに東都に生まれたユダヤ人に見られるのである。彼らは常に煽動されている。これは、ドイツ全体としては、そんなに莫大な数であるとは思わない。結局ただ、ベルリンだけに多いというにすぎないのである。

それにもかかわらず、このユダヤ人の問題が、公の問題となってきた。種々の会合の席上で、会識の中で、また新聞紙の上で、彼らユダヤ人をすみやかに処置するか、あるいは拘禁せよという問題がしばしば起こるのである。

今日のユダヤ人にとって東都ヨーロッパは、まったく地獄である。この地獄から、ようやく自分たちを救い出したばかりの、この不幸な放浪者に対する煽動はあらゆるデマゴーグによって十分に塗りつぶされた効果的な政治的武器となってきたのである。

わたしの考えていること

政府が、これら東都ヨーロッパのユダヤ人の駆逐を考えたときに、わたしは奮然彼らの味方となり、政府の非人道性と、かかる愚劣な処置を摘発してやったのである。わたしは、ユダヤ人とユダヤ人でない二三の同僚とともに、この東都生まれのユダヤ人のために、大学の教壇に立った。わたしはこのことについて、文部大臣から、公然の許可と重大な助力を得たことを付言しなければならない。

これらの出来事は、わたしの心の中にユダヤ人的感情を呼び覚ましてしまったのである。わたしは、ほかの民族が、一生懸命その国民性を維持しているように、ユダヤ人の国民性を維持したいと要求する。この意味において、わたしはユダヤ国民である。わたしは、ユダヤ人の国民性が、事実において存在している、ということを重大視するものである。そしてあらゆるユダヤ人はこの事実として存在している国民性の基礎の上に我々ユダヤ人問題に関する、明白な結論を持つようになるべきだ、と考えるのだ。わたしは、ユダヤ人の、ユダヤ人的自我意識の成長を、ユダヤ人でないほかの民族が持っている自我意識と同様に十分に、注意しているのだ。

さればこそ、わたしはユダヤ人であることを誇るのである。