1

「風景」とは何か。

富士川義之はその『風景の詩学』のあとがきに、『オクスフォード英語大辞典』に現れているこの語(landscape)の初出例が十七世紀のものであることを知った時の「軽い驚き」について触れている。「風景」にあたる語は、英語でいえばランドスケープ(landscape)かスィナリー(scenery)だろうが、いずれにしろ、余り古いものではない。それは、柄谷行人が「風景の発見」(『日本近代文学の起源』所収)で述べているように、やはりある時「発見(discover)」されたのである。

柄谷が、そこで語っているのはほぼ次のようなことである。

夏目漱石は、ロンドンから帰国後わずか三年という時期に『文学論』を刊行しているが、そこに現れているのは「文学」という西欧で育まれた新奇な観念それ自体にむけられたある深い疑念である。「少時好んで漢籍を学び」、「文学は 斯 くの如き者なりとの定義を漠然と冥々裡に左国史漢より得」た漱石は、留学先のイギリスで「英文学」つまり西欧にいう「文学」を研究するにつれ、「何となく英文学に欺かれたるが如き不安の念」を覚える。しかしそれは、漢文学あるいは日本文学から見ての西洋文学にたいする違和というようなものではない。「山水画」は、そうフェノロサが命名する以前は「四季絵とか 月並 と呼ばれていた」(宇佐見圭司)。当初から「山水画」という絵画表現のカテゴリーがあって、そこに西欧の「風景画」が流入してきて「山水画」対「風景画」という構図が生れたのではない。つまり「山水画なるもの」は「風景画によってはじめて存在させられた」。そのように「漢文学」も「日本文学(国文学)」も、「文学」という新観念の移入によって「はじめて存在させられた」ものである以上、この漱石の不安は、漢文学、日本文学、西洋文学という「文学」の〝認識的な布置〟そのものに向かうほかないものだったからである。

たしかに日本にも「文学」という新観念の移入に先立って、戯作、浮世草子、音曲語り物、それに短歌、俳諧といった『万葉集』、『源氏物語』以来の表出の伝統はあった。しかしそれらは、絵画にいう「四季絵」や「月並」と同じく、個人の「内面」に立脚する「美」の表現という近代的な文学観に照らして「文学」とみなされるのに、まず「山水画」に該当する「国文学」(「漢文学」)というカテゴリーへの転移を必要としたということがここで重要である。

坪内逍遥以来の日本の近代文学が、勧善懲悪の戯作を捨て、速やかに新「文学」へと観念の衣更えを行なって、一方の観念の岸辺から他方の観念の岸辺へと跳び移ることで成立しているとすれば、石は、当時の誰より深く「文学」にぶつかり、その新旧二つの観念の谷間に落ちてそこでいわば「外」から、文学というものを考えざるをえなかったといえる。先の漱石の「不安」は、そうした「文学」への疑念を表明しているのである。

しかし、容易に想像されるようにこの「文学」なるものについての「認識的な布置」、「日本近代文学」の「起源」は速やかに忘れさられる。人々は、それが本来フィクションであることを忘れ、それを自然なものと受けとり、さらにその見方を過去に遡及させるにいたり、その亀裂、起源、漱石が落ちた穴ぼことしての「谷間」をあとかたもなく隠蔽してしまう。そしてその隠蔽それ自体に気づかない。こうして一線上に書かれたものの並ぶ「国文学史」が出来る。ここには、しかし一つの転倒がある。

ところで、ここで「文学」について見たと同質のことが、「風景」についてもいえるのではないか。そう柄谷はいう。「風景の発見」という文章は、このようなモチーフから書かれたものである。彼は書いている。

私の考えでは、「風景」が日本で見出されたのは明治二十年代である。むろん見出されるまでもなく、風景はあったというべきかもしれない。しかし、風景としての風景はそれ以前存在しなかったのであり、そう考えるときにのみ、「風景の発見」がいかに重層的な意味をはらむかをみることができるのである。(「風景の発見」)

彼は二つの「風景」があるという。明治期以前に、見出されるまでもなくあった風景と、新たに見出された「風景としての風景」と。これは、先にいわれた明治期以前の文学といわば坪内逍遥以来の「日本近代文学」という彼の文学観にそのまま対応している。しかし、ここには実は三つの「風景」があるのではないだろうか。というより、ここに想定したい第三の「風景」、それが、ここでぼくの言いあてたい「風景」なのである。

これをもう一度「文学」の例に帰って考えてみる。柄谷は「文学」の例を漱石の「文学」(という認識的な布置)への疑念によって語っていた。ここで漱石の場所を、彼を幼時から育んできたいわば旧文学(漢籍)、本場に赴いて研究した新文学の双方からはじきだされ、そのいずれにも属さない第三の場所と考えてみることができる。ところで、ここでぼく達は、なぜ漱石を、柄谷の所説におけるように「文学」という制度への深い、全面的な疑い手としてだけではなく、 場所をもつもの 、第三の場所のあることの明示者として語ることができるのだろうか。漱石は、「文学」という観念に深い疑念を抱いたが、しかしその疑念に立って「文学」を離れたのではなかった。彼は「文学」を、いわばその外から全面的に疑いながら、にもかかわらずそこにとどまり、それに従事した。つまり、そうすることが可能であることを身をもって示し、そのような場ででなければ書かれえないものを「文学」として書いたからである。

それと同じことが、「風景」についてもいえるのではないだろうか。ぼくが言いあてたい「風景」、それは、ここにいう漱石の「文学」に該当する「風景」なのである。

柄谷の所論において、「文学」における漱石の位置に置かれているのは、明治三十一年に書かれた「忘れえぬ人々」(『武蔵野』所収)の国木田独歩である。

風景とは一つの認識的な布置であり、いったんそれができあがるやいなや、その起源も隠蔽されてしまう。明治二十年代の「写実主義」には風景の萌芽があるが、そこにはまだ決定的な転倒がない。(……)そこ(江戸文学——引用者)からの絶縁を典型的に示すのは、国木田独歩の『武蔵野』や『忘れえぬ人々』(明治三十一年)である。とりわけ『忘れえぬ人々』は、風景が写生である前に一つの価値転倒であることを示している。(同前)

柄谷はこうして、それ以前の「風景」が、それ以後の「風景として風景」に転位していくに際し、そこに一つの「価値転倒」がはらまれることを指摘する。この「価値転倒」の場所でどのような「風景」が見出されているのか。しかし、「文学」の場合と同じく、彼の議論は、そこをすり抜け、なぜそのような転倒が生じるか、という方向にむかい、そこにおいては「内面」の発見が重要な契機をなすものとして浮かびあがる。彼の議論は、「風景は、むしろ『外』をみない人間によってみいだされた」、「風景の発見」は「内面の発見」と軸を一にして生じている、というように「内面」の発見に重心を移す。先に漱石の、「文学」への疑いにもかかわらず書かれた「文学」、そうした場所への着目が抜けていたと同じく、ここでも、「風景の発見」の〝価値転倒〟のなかで、にもかかわらず眼をとじなかったためにその眼に映った「風景」があっただろうことは、やはり彼によって言及されないのである。

しかし、かつてあったある認識的な布置、また眼前に現れる新しい認識的な布置、そのいずれをも信じず、それへの疑いの中にありながら、しかも人がその居場所を動かず、そこにとどまるとしたら、そこで彼は何を見るのか。というより、彼にその時、もしそこからの「外」がないとしたら、彼をつつむ「認識的な布置」の世界は、どのような「現れ」として見えてくるか。ぼくに「風景」がもつ意味は、この問いの先にある。「風景」はそのような時、どのような「現れ」となることによって、ぼく達の関心をひくのか。ぼくの考えてみたいのは、そうした問いが指さす「風景」なのである。

2

国木田の「忘れえぬ人々」は、大津という無名の文学者が、多摩川に近いある宿(「亀屋」)で偶然隣り合わせた秋山というやはり無名の画家に、夜、自分の考えている「忘れ得ぬ人々」という小説を語りきかせる。語られる小説の冒頭に、「忘れ得ぬ人は必ずしも忘れてかなうまじき人にあらず」という一句が記されている。この一句を説明して、大津はいう。

親とか子とかまたは朋友知己そのほか自分の世話になった教師先輩のごときは、つまり忘れ得ぬ人とのみはいえない。忘れてかなうじき人といわなければならない。そこでここに恩愛の契りもなければ義理もない、ほんの赤の他人であって、本来をいうと忘れてしまったところで人情をも義理をも欠かないで、しかもついに忘れてしまうことのできない人がある。世間一般の者にそういう人があるとは言わないが少なくとも僕にはある。恐らくは君にもあるだろう。(「忘れえぬ人々」)

秋山は「黙ってうなず」く。こうして大津が語りきかせる「忘れ得ぬ人」とは、彼が十九の時に東京から帰郷する途中、偶然船上から瀬戸内のある小島の浜に見かけた一人の男であり、五年前に九州旅行の折り、阿蘇の麓の村道を俗謡を歌いながら通りすぎていった壮漢であり、また、ある夏の初め、四国の港町で見かけた琵琶僧である。彼らは大津と何の関係もない。しかし、彼が彼らを見たその日その時刻の風景の中に、その時の悲哀とともに、この 無関係者 たちは深く刻まれ、彼の記憶にとどまって「忘れ得ぬ人」になっていると大津はいう。

ところで彼らは、どのような意味で大津にとって「忘れ得ぬ人」なのか。

要するに僕は絶えず人生の問題に苦しんでいながらまた自己将来の大望に圧せられて自分で苦しんでいる不幸な男である。

そこで僕は 今夜 のような晩に独り夜ふけて燈に向かっているとこの生の孤独を感じて堪え難いほどの哀情を催して来る。その時僕の主我の角がぼきり折れてしまって、なんだか人懐かしくなって来る。いろいろの古い事や友の上を考えだす。その時油然として僕の心に浮かんで来るのはすなわちこれらの人々である。そうでない、これらの人々を見た時の周囲の光景の裡に立つこれらの人々である。われと 他 と何の相違があるか、みなこれこの生を天の一方地の一角に享けて悠々たる行路をたどり、相携えて無窮の天に帰る者ではないか、というような感が心から起こって来てわれ知らず涙が頬をつたうことがある。その時は実は我もなければも他もない、ただたれもかれも懐かしくって、忍ばれて来る、

僕はその時ほど心の平穏を感ずることはない、その時ほど自由を感ずることはない、その時ほど名利競争の俗念消えてすべての物に対する同情の深い時はない。

僕はどうにかしてこの題目で僕の思う存分に書いて見たいと思うている。僕は天下必ず同感の士あることと信ずる。(同前)

大津の話は終る。二年がたつ。大津は東北に住んでおり、机の前で瞑想にふけっている。机の上には、二年前、「亀屋」で彼が秋山に示したと同じ、「忘れ得ぬ人々」がひらかれている。しかし、その草稿の最後に新たに「書き加えてあったのは『亀屋の 主人 』、あの宿の主人だった。「『秋山』ではなかった」。

ところで、この終りの場面を引いて、は、この作品から感じられるのは、「たんなる風景」ではなく「なにか根本的な倒錯」なのだ、という。それは「どうでもよいような他人に対して」「一体性を感じるが」、一方、「眼の前にいる他者に対しては冷淡そのものである」「内的人間(inner man)」の出現を意味している、というのが考えである。しかし、ここにあるのはむしろ、「たんなる風景」の発見ではないのか。そして何か根本的な価値転倒がもしあるとすれば、それは、「内面」の発見というよりも、むしろこの「たんなる風景」の発見の先にやってくるもの、ではないのか。

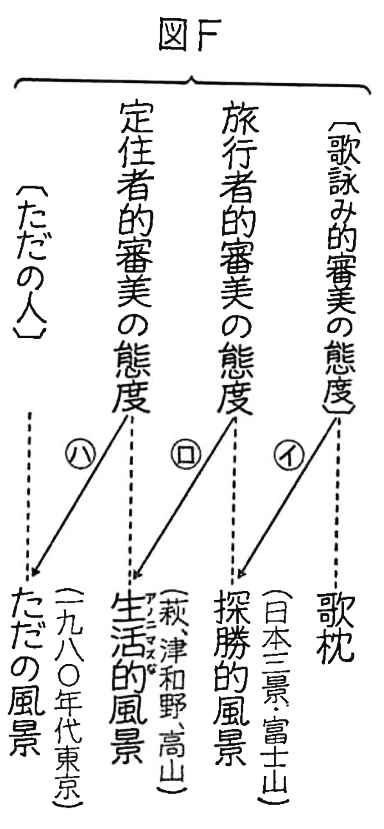

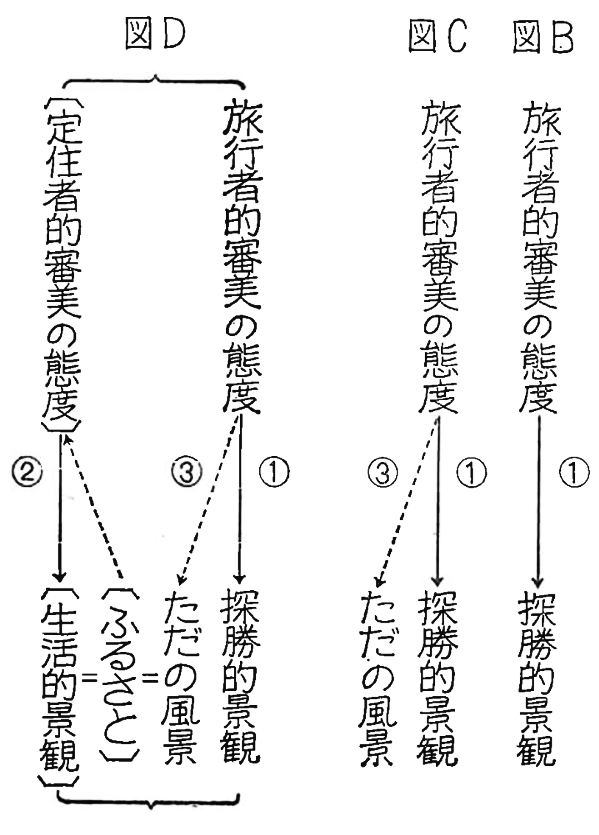

最近上梓された『〈イメージ〉の近代日本文学誌』の中で、木股知史は、この同じ「忘れえぬ人々」に柄谷とは違った仕方で考察を加えている(「風景の詩学」)。その考察の中で、この点に関し示唆を与えるのは、木股が別の文脈で取りあげているある図式をめぐっての彼の見解である。彼は勝原文夫のやはり「風景」を扱った労作『農の美学——日本風景論序説』から一つの景観意識の構造に関する図式を引いている。勝原は、まず「風景」を「景観」(視野に映る環境)に「審美的態度」の重ねられたものと考え、その考えに従って、後者を「旅行者の態度に立つ場合」と「定住者の態度に立つ場合」とに、また前者を「名勝等の非凡な探勝的景観」と「平凡な生活的景観」とに二分したうえ、このような図(A)を提示している。

断わっておけば、ここにいわれる「探勝的景観」とは、かの「日本三景」とか「近江八景」とかといわれる、柄谷いうところの日本に「見出されるまでもなく……あった」風景を指している。ここに仮りに①として示される視線、「探勝的風景」を、明治初期以前の初等教育教科用図書(教科書)「往来物」(たとえば『改正日本国尽』(明治七年)、『女文章名所往来』(寛政五年)、『拾要抄』(十四世紀半ば、南北朝初期))を手がかりに、「日本三景」から「名所」、さらに「歌枕・歌名所」(歌を詠む時の典拠となる諸国の名所)へと 遡 る。「歌枕」から「日本三景」へのみちすじは、「四季絵・月並」から「名所絵」をへて「山水画」にいたる絵画における〝風景画〟の推移過程にほぼ重なる。ところで、以下はぼく個人の考えだが、明治初期以前、「たんなる風景」は、人々の眼に 見えてい なかった 。また「風景」が、何らかの意味で見る人と見られるものの関係性において成立つ以上、おそらく江戸初期以前、あるいは室町以前、①の視点自体が発生しておらず、「風景」は、ここにいう「探勝的風景」にしてからが存在していなかったと考えられる。その頃、「名所・歌名所」を眼前に歌を詠む人がいたとして、彼はそこで「視野に映るもの」を見ていたのではない。フーコー流にいえば、そこでの表象の世界は、レフェラン(指示対象)なしに、言葉だけで完結しているのである。

さて、木股は、この勝原の図Aを引き、ここに破線部分として示されている関係(視線③)は、勝原により「旅行者的審美の態度が生活的景観に加わる」ことを示すとされ、それは「本来的なもの」ではないと解されているが、「この例外的とされている視線の方向こそが、近代文学における〈風景〉の発見の特質を説明する」のではないかと述べている。彼が例として示すのは、国木田の『武蔵野』における次のような 条 りである。ある夏、主人公が友人と散策の途中、桜橋のたもとの掛茶屋にたちよると、そこの婆さんが「今時分、何しに来ただア」と訊く。主人公が「散歩に来たのよ、たゞ遊びに来たのだ」と答えると、婆さんは馬鹿にしたような笑い方で、「桜は春咲くこと知らねえだね」と言う。こうした場面をとらえて、木股は、「茶屋の婆さんは、あくまで『探勝的風景』にこだわっているのだが(……)小旅行者である主人公は、婆さんの気付かない『生活的風景』に美を感じている」のだと述べる。木股の考えでは、勝原において「例外的」とされている視線③こそ、国木田の「発見」している視線なのである。

ところで、ここでこの勝原の図(A)をいわば発生論的に見ていくなら、この視線(③)の発生は、何を物語っているだろうか。

ぼくの考えによれば、明治期以前の景観意識は、①の視線によってしか成立していない(図B、一六八頁参照)。この時期に、ここにいわれる「定住者的審美の態度」、たとえば農村に住んでいる生活者が、自分の家付近の何のへんてつもない景観に「美」を感じる、という事実が存在したとは考えにくい。坪内逍遥は『小説神髄』の中で、芸術(Art)を「美術」と呼び、「小説は美術」であり「美術」は文明社会において重んじられるべきものと説いたが、人が何かを見、そこに「美」を見出すには、近代的な「人間」の成立を想定することが、ここで必要になるだろうからである。

それでは、勝原のいう「生活的風景」、人が「定住者的審美の態度」で「生活的景観」に注ぐ視線②は、どのように形成されているのか。

おそらくは〝転倒〟はここに生じている。はじめに「名所」や「日本三景」的な探勝的風景の視点①があり、やがて、国木田のような奇怪な視点の持主が現れる。『武蔵野』冒頭近くに見られるように、この視線の発生には、たとえば二葉亭四迷のツルゲーネフ訳に刺戟されて、というようなさまざまなアネクドートが伴うだろうが、その基因はもう少し深いところにある。とにかく、この 新人 は、それまで「風景」とはこのようなものだと教えこまれてきた文化コード、それに準拠する名勝地の景観にはどのような魅力も感じず、むしろ何のへんてつもない、と思われてきた景観、落葉樹、雑木林の広がる平野、都市と田舎の間に横たわる境界地域に魅力を感じる。ここでは、どのようなわけからであれ、とにかくこうした 新人類 が現れ、「たんなる風景」として「武蔵野」を発見していることが重要なのである(因みにいえば『武蔵野』には、「忘れえぬ人々」と並んで「郊外」という小品も収められている)。

ここで、この国木田の「武蔵野」の発見には二つの側面のあることがわかる。一つは、それが西洋の「文学」に影響を受けて見出されているという側面であり、もう一つは、それがそれまでの文化コードとしての景観意識からの離脱を意味している、という側面である。前者を強調すれば、「武蔵野」は「(擬似)西洋的な風景」もしくは「文学的な風景」を意味し、後者を強調すれば、それは「たんなる風景」、「ただの風景」を意味する。柄谷の、「内面の発見」=「風景の発見」という議論の組立ては、その前者の意味を解明する。ところでぼくが注目しておきたいのは、ここにいう後者の意味である。

国木田の発見している視線③は、この場合、彼の意識の変化によって、彼が「ただの風景」を見出した、という意味をもつ(図C、一六八頁参照)。ところで彼のような明治二十年代の 新人類 が、しだいに文化の表面に多数現れ、文化コード自体を動かしていけば、また、その方向に社会構造が変化していけば、どのようなことが起こるだろうか。たとえば、先の桜橋のたもとの掛茶屋のお婆さんの息子が、都市に出奔することになると、「ふるさと」という異郷が現れる。数年ぶりに帰ってきた息子が、周囲の「何のへんてつもない風景」を しみじみ と眺めるのを見て、お婆さんは、ただの風景がある場合には自分の分身にさえある魅力をもって見えるということを知り、その体験が蓄積されると、その息子の眼で、何のへんてつもない周囲の景観を眺めるようになるかも知れない。ある種の母親が幼児に向かい、幼児コトバで話すのは、彼女が幼児の眼を倒錯的に先取りしてしまうからだが、それと同じく、お婆さんはやがて息子への手紙に「ふるさとの母より」とすら書くようになるのである。

おそらく「定住者的審美の態度」というようなものはない。それは、こうした"〝転倒〟の産物として、虚構のまま人の脳裡に住まうのである(図D))。以上のプロセスは、図Bから図Dへの推移として図示しうるだろう(一六八頁参照)。

このプロセスの終点に先の図Aの構造がくる。そしていったんこの構造が仮構(文化コード)として成立すると、国木田の発見した視点③は、鉄道が開通して忘れられていく「吊り橋」と同様、無用のものとなり、人々から速やかに忘れ去られていく。その吊り橋が架けられたために、谷をはさむ二つの場所に交通が起こり、村が興り、町となってやがて「鉄橋」が架橋されたのだが、「鉄橋」はいったん架けられると「吊り橋」を逆に無用のもの、奇怪なものへと零落させていくのである。

ところで、「忘れえぬ人々」で主人公大津は、彼の世界の住人を、「忘れてかなうまじき人」と「忘れてもかまわない人」に分けた後、さらにそこに、これらとは別種のカテゴリーとして「忘れ得ぬ人」をあげる。そう考えることができる。大津と秋山が初対面の挨拶を交わす時、人は名刺を交換する。

七番の客の名刺には大津弁二郎とある、別の肩書きもない。六番の客の名刺には秋山松之助とあって、これも肩書きがない。(「忘れえぬ人々」)

「大津は無名の文学者で、秋山は無名の画家で」ある。明治期にあって、急激な社会流動が生じた時、名刺は、ニュートラルに「名乗り」をあげる格好の利器として珍重された。それは自分が何者であるかを示すが、その意味は、自分の社会的地位がどこに位置し、自分がどのような共同体に属す人間であるか、つまり「肩書き」を示すことだった筈である。大津と秋山は、名刺をもたない(もてない)のではない。彼らは名刺をもつ。しかしそこには「別に何の肩書きもない」。彼らの世界は、「肩書きある名刺をもつ人」と「名刺をもてない人」からなっているが、ここで彼らは、確信的な無名者、「無名」という肩書き、「何者でもない」という肩書きをもつ、第三の範疇に属する 新人 として現れているのである。

「忘れ得ぬ人」という第三の範疇は、この「何者でもない人」という大津、秋山(秋山は大津の話に「黙ってうなず」く)の範疇に重なる。と同時に、またさらに「ただの風景」という景観意識におけるあの第三の視点に重なる。

たしかに大津は、夜、「自己将来の大望に圧せられ」、「生の孤立」に堪え難くなるとこれらの「忘れ得ぬ人々」を思いだす、と述べている。しかし、ここで作者が何とか言いあてようとしているのは、おそらく「将来の大望」や「生の孤立」といった、「文学」的ことがら、文学的な「内面」なのではない。大津は心細くなる。しかし、そのような時、彼は当時の大望を抱いた文学青年がそうしただろうように、「親とか子とかまたは朋友知己そのほか」の「忘れてかなうまじき人」の映像にすがるのではない。ここに切断がある。彼は、彼と何のかかわりもない無関係者、彼個人に帰属するある理由から「忘れ得ぬ人」となっている、そうした人々の映像を思い浮かべる。彼の用いる手持ちの言葉は「将来の大望」であり、「生の孤立」であり、「文学」的だが、その「文学」的なコトバで彼はその対極にある何かを言いあてようとしているのである。

「忘れ得ぬ人」は、「これらの人々」として語られ、「そうでない、これらの人々を見た時の周囲の光景の裡に立つこれらの人々」と言い直される。国木田の言いあてようとするのは、既知のものが未知のものとして見えはじめるというある事態であり、いわば「たんなる風景」としての「これらの人々」の発見が、ここで語られようとしている。彼は「文学」(内面)の言葉でしか語れないが、言いたいのは「風景」のほうだ。「文学」(内面=忘れてかなうまじき人)に解消されないものがある。意味に解消されない「たんなる風景」がある。自分はそれを言いたい。それがここにいう「風景」、「風景としての人」、「忘れ得ぬ人」の意味なのである。

3

ところで、この国木田の「たんなる風景」の発見は、柄谷いうところの「風景の発見」、つまり「ある認識的な布置」(制度)としての「風景」の発見と、どのような関係に立つだろう。「文学」の場合、漱石のいわば「たんなる文学」にひそむ未知の事態を隠蔽するように作用したのは逍遥以降の「日本近代文学」の発見だった。それでは国木田の「たんなる風景」は、いったいどのような「日本近代風景」の発見によって隠蔽されていくことになるのか。

一八九四年、「忘れえぬ人々」の書かれる四年前、『日本風景論』と題された一冊の本が現れる。国木田の「風景の発見」をつつみ、やがてこれを隠蔽していくのは、まさか勝つと思っていなかった「清」相手の戦争に勝利し、有頂天になった日本人に、それまでとは違う日本、「近代日本」を未知のもの、「風景」としてさしだすことで大ベストセラーとなる、志賀重昂のこの本だったといってよいのである。

志賀は一八六三年、現在の愛知県に位置する岡崎藩の藩士の子として生れ、札幌農学校を卒業後、約十ヵ月の南洋航海を経験して『南洋時事』を著わし、ジャーナリストとして「国粋保存主義」を唱えて三宅雪嶺らと雑誌『日本人』を創刊の後、明治二十七年(一八九四)十月、この『日本風景論』を刊行している。日清戦争は二ヵ月前、八月一日に宣戦を布告されているが、近代日本最初の対外戦争にあたるこの戦争が、二十数年前に「作られ」た近代的国家「日本」に帰属する「日本人」意識の定着に決定的な契機をなしたことについてはさまざまの証言がある。たとえ『明治大正見聞史』の著者生方敏郎はこう書いている。

「憲法発布前は勿論、その後両三年位までも、私の地方民(群馬人——引用者)は明治政府に心から服従してはいなかった」。「西郷隆盛に同情し、西郷はまだどこかの山の中に生きている、と人人はしばしば語っていた。私たち子供は(……)(戦ごっこをする時——引用者)平家と官軍にされることを、大変屈辱と考えていた」。「老人連は御一新をただ薩長武士の企てた革命とのみ考えていた。もっとも老人たちは東照大権現と唱えて毎朝神棚に向い、徳川家康を拝んでいたのだ」。

つまり、「日清戦争になるまでの私の周囲は、ことごとく反明治新政府に満たされていた」のが、当時とても 敵 わない大国と思われていた清国との戦いが優勢に進むと、事態は一変する。九月の平壌陥落は「 あっけ ない位だったが、この時の国民の悦びは全く有頂天という言葉に相当していた」。それまで「私たち」は「支那人を悪い国民だとは思っていなかったし、まして支那に対する憎悪というものを少しも我々の心の中に抱いていなかった」。また「その時まで、私たちが見た物聞いた物で、支那に敵意を持つか軽んじたものは、ただの一つもなく、支那は東洋の一大帝国と見られていた」。しかし勝ちに乗じて「ますます勇む心と敵を軽蔑する心が、誰の胸にも湧いて」くる。生方は、

「いまだ薩長氏の新政府にまつろわなかった東北の民草を統一するには、この戦争ほど好機会はなく、またこの位効果の挙ったものはなかろう」、そう記すのである。

『日本風景論』は、この平壌陥落に続く日本軍の優勢に沸く社会のただなかに上梓され、二ヵ月後には改訂版となる。刊行後約半年の間に現れた書評は八十五種。この本は、結局十年後の増訂版まで十五版を重ね、福沢諭吉の著作に次ぐ明治期有数のロングセラーとなるのである。

なぜこの本が当時このように人々に迎えられたかについては、さまざまな説明が可能だろう。まず、初の対外戦争に勝って、日本人の自分を見る眼、自分の国を見る眼が変わってきたこと、また、江戸期と同様の「眼」で見ていたために気づかなかったが、日本の景観自身が変わってきていたこと——「郊外」が生まれ、「武蔵野」が生じようとしていたこと——、そして最後に、この『日本風景論』が、これまでと全く異なる仕方で、日本の景観を未知の「風景」として人々の前にさしだすものとして現れていたこと。

いま、この本を、これが当時の人々の眼にどのように映ったか、に留意して再読すれば、ここには何より、当時の人々の前に現れようとしていた新旧二種の「探勝的風景」が、その対比を際立たせる形で並置されていることに気づく。簡単にいえば、「日本三景」的な名所的風景と、「日本アルプス」的な西洋的な風景が、挿画、文体、レイアウト、引用(漢詩、和歌、原文英詩、地図、図表、統計)、全ての点で、読者にその対照を訴え、景観意識の変容そのものを強調する形になっているからである。

まず、挿画についていえば、志賀はここで景観の挿画を日本のものと洋風のものとに分け、しばしばこれを対照的に配している。前者は、後に日本初の官製絵葉書のデザインを行う樋畑雪潮の手になり、後者は年少の海老名明四の手になる。岩波文庫版の小島烏水の解説によれば、この対照を際立たせるため、志賀は「木版に於て日本式の板目木版と、西洋式の木口木版」とを「両用」している。集中、たとえば「小野の滝」と「田代の七ツ釜」という二種の滝の景観が挿画で見開きに対照されているが(講談社学術文庫版上巻三八〜三九頁)、前者は樋畑雪潮の手になる南画風の〝山水画〟であり、後者は海老名が描き、木口木版の彫り師森山天葩が彫った瀟洒な西洋風の、一見銅版画と見まがう〝風景画〟である。当時、これを見た人が、自分の眼にした経験のある渓谷の実景を思い浮かべ、それがここでは一方で〝山水画〟として名所風に(那智の滝のように)現れ、他方で〝風景画〟として西欧風に(スコットランドの渓流のように)現れる〝錯視〟的対照を味わっただろうこと、そしてそのことに、たとえようもないあるカタルシスを感じただろうことは想像に難くない。

また、用いられている文体についていえば、たとえば彼は日本の風景にいかに水蒸気が重要な要因をなしているかと説いて、まず、現在ぼく達が中学校の地図帳に見るのと全く同じ「雨量分布(全国平均)」を掲げた後、「小夜ふかくかすみの網にいる月を/ひくやみなとの海人のよび声」(正徹)という和歌をあげたかと思えば、次に「霏々漠々満天墜。云是名妓於菟涙。於菟在大磯里。玉貌華顔抜於萃」云々と続く二十行ほどの漢詩(村上仏山)を引き、さらに、何と呼ぶのか、千代紙風の日本古来の絵言葉(?)を「レトロ風」にレイアウトしたのに続けて、以後流麗な美文で行分を連ねる。最後にくるのは、左右に東山道と地域区分(岐阜・長野・宇都宮・福島・石巻・宮古……)、上下に「北緯・海抜・月別湿度・温度」の項目を置く、いかにも「地理学」風の地名・月別湿度・温度一覧表である。レイアウトは多岐に亘る。原文の英詩の引用にも事欠かない。総じてこの本から印象づけられるのは、これらがいわば全て図像的な〝意匠〟として意識的に駆使されているということであり、この本から連想されるのは、奇妙なことに、昨今のカタログ誌、都市情報誌、あるいは数年前マル金マルビでベストセラーになった『金魂巻』といった雑誌であり本なのである。

内容についていえば、志賀は冒頭、「日本風景」の審美的特質として瀟洒と美をあげ、それをそれぞれ日本の秋と春にあてる(二版の改訂により、これに跌宕が加わる。跌宕は訳せばsublime《サブライム》か)。ここにはいわば伝統的な視点が提示されている。しかし次に、日本列島の質を海岸、平野、地質、風位、潮汐、気圧等二十一の項目について説くに際し、彼はうって変わった新奇な視点を提示する。日本列島は、そこで日本海岸と太平洋岸とに二分されて対照される。その対岸は、海岸傾斜の緩急、屈折の長短、沖積平野の多寡、地質の堅疎、風位変化の有無、雪の多寡と、微細に及ぶ。ほとんどこじつけといってよいのだが、要は志賀はここで、日本を何としてでもこれまで誰も思いつきもしなかった仕方、政治的文化的に〝無意味〟な仕方で日本を二分し対照すること、そのことに、意味を認めているのである。

「日本」はこの時、まだ成立して二十七年にしかならない新しい共同体としてあった。その内部には、先の生方の証言に見る官軍と賊軍、新政府内の大久保と西郷というようなさまざまな対立(二項対立)がはらまれていた。そこに意想外のタテ割りの二分法を導入することは、むしろ逆に「日本」という単一共同体の統一性、共同性の顕現・賦活を意味する。事実、当時の読者は、この二分法に、新鮮なものを感じただろうし、そこから受けとるカタルシスは、日清戦争の予想外の戦勝による「一体感」の昂揚と、無縁のものでなかったに違いない。

加えていえば、この本にはつづけていまぼく達が小中学校で見るのとほぼ同様の「日本全図」が見開き二頁大で掲げられる。しかし、 僅 か二十七年前まで、人々はこのような〝高み〟から藩や社会階級の色分けなしに「日本を」〝見下ろす〟ことなど、思うことさえできなかったのである。因みにいえば、この本の刊行に前後して、明治二十四年、二十九年には『日本風景論』の歴史版ともいうべき竹越与三郎の『新日本史』、『二千五百年史』が上梓されている。たとえばその後者の目次を開けば、そこには北条氏、足利氏につづいて織田氏、豊臣氏の興亡が語られ、それと全く同じ筆致で「徳川氏覇権の確定」が記されている。ここでも読者は、『日本風景論』の「日本全図」を前にした時と同じ〝眼〟の位置に置かれる。生方いうところの「徳川家康を拝ん」でいた地方の老人連に、こうした地理的図像、歴史記述がどのような驚きであったか、また一般の明治人にこれらがどのように〝新鮮〟に映ったかは、なかなかいまの眼から見えにくいのである。

あの挿画、文体、レイアウト、引用の意匠が、こうした眼の〝うろこはがし〟にどれほど力を発揮したかは容易に想像がつく。この本は江戸期の景観意識と近代のそれを並存させることで、いわば既知のものが、いま既知の〝うろこ〟を剥して未知のものとして現れつつあること、そのことを語ったのである。

志賀、竹越の本が、当時の国内事情のなかにあって、長期にわたって読みつがれていった理由は、次のように考える時、よりはっきりするだろう。『日本風景論』も、『二千五百年史』も、〝外〟からの眼で「日本」を見た。その時「日本」は、地理と歴史というフィルターを通っていわば「百円均一」の世界になる。薩長、徳川の共時的差異、徳川、豊臣の通時的差異が脱色され、「百円均一」の世界の中に〝差異の戯れ〟を許す均質性が生じる。しかしそのこと、「日本」という共同体がその成員によって「百円均一」の世界に見えてくることこそ、明治新政府がそれまでめざしてなしとげられないできたことではなかっただろうか。憲法発布(明治二十二年)、国会開設(明治二十三年)を乗りきって時機は熟していた。日清戦争が起こり、「日本」が全ての人人にこれまでと全く違ったように見えはじめる。あの〝眼〟の位置に天皇が据えられれば、日本はそのまま一視同仁の世界になる。これらの本は、ちょうどそのような時に刊行されるのである。

『日本風景論』が、日本の景観意識の改変にどのような意味をもったかについては、先に少しだけ触れた小島烏水の解説が委曲をつくしている。小島は、この本が日本の「風光の美」の「固有にして特殊な」点を明らかにしたこと、従来の地学的アプローチがこの本にいたって「叙景詩ともなり、詩文と書画と兼ね備わる名所図絵ともなって、風景の見方、描き方」を教えるまでの力を発揮し「日本人自らの風景観」を「変革」したこと、それまで見慣れていたと思っていた「火山の形容や、流水の浸蝕」、嫌われてさえいた「湿気(水蒸気)までが、光を放つように見え」、これまで知られなかった「遠僻幽邃の土地から、或は渓流、或は高山大岳、或は岩石美などが、続々と発表せられ」るようになったことをこの本の功績として挙げ、この本により、「従来の近江八景式や、日本三景式の如き、古典的風景美は、殆ど一蹴された観がある」、そう述べていたからである。

この本はまた、日本に「登山熱」を鼓吹するうえでも最大の力を発揮した。小島自身が「日本登山界の第一の先覚者」としてこの本に刺戟されて「槍ヶ岳の登攀を志し」、「日本の山の父」と呼ばれる木暮理太郎もまた「志賀の説く花崗岩に魅入られて木曽駒ヶ岳に登った」(土方定一、講談社学術文庫版解説)。「山岳会」(後の日本山岳会)の結成は明治三十九年である。名高い集中の一章「登山の気風を興作すべし」は、こう書かれている。

楼に登りて下瞰す、なおかつ街上来往の人を藐視するの概あり、東京愛宕山に登りて四望す、なおかつ広遠の気象胸中より勃発するを覚ゆ、なんぞいわんや嵯峨天に挿むの高山に登るをや。山に彩色の絢煥あり、雲の美、雲の奇、雲の大あり。水の美、水の奇あり、花木の豪健磊落なるあり。(……)その最絶頂に登りて下瞰せば、雲煙脚底に起こり、その下より 平面世界の形勢 は君に向かいて長揖し来り、ことごとくこれを掌に弄し得、君ここにいたりて人間の物にあらず、宛然 天上にある がごとく 、もしくは 地球以外の 惑星よりこ の惑星を眺 観するに似 真個に胸宇を宏恢し、意気を高邁ならしめん、(……)

これを単なる誇張と取っては事実をとり違える。「登山」とは、何よりある〝眼〟の位置の獲得としてここに語られている。自分の見慣れていたと思っていた「日本」が、全く違うように見えてくる、その「発見」への誘いが、ここに語られているのである。

猪瀬直樹は、その『ミカドの肖像』の中で、この本に一章を当て、この本の新しさを「富士山を日本のシンボルとして措定したところ」に見ている。いまでは銭湯の壁絵の図柄として誰一人知らぬ人のない「富士山を中心とした風景秩序」も、『日本風景論』の書かれた当時は「あたりまえではなかった」。『日本風景論』は、たしかに小島のいうように、京畿中心の風景(歌枕・歌名所)に発する日本三景式景観意識を解体した点、その四年後にひっそりと現れる国木田の『武蔵野』と共通性をもつ。しかし『武蔵野』が、そこにいわば「ただの風景」を見出すのにたいし、『日本風景論』は、それをただちに富士山中心の風景秩序に再編する。猪瀬は、「富士山を頂点に日本列島を統合的に認識するため」志賀が「各地の風景を序列化した〝証拠〟」としてこの本の一節を挙げているが、そこで志賀は、「わが富士山」を中心として「千島富士」(チャチャノボリ)、「蝦夷富士」(羊蹄山)、「津軽富士」(岩木山)、「南部富士」(岩手山)と北辺から南下して日本各地の「名山」の呼称を南辺の「豊後富士」(由布岳)、「薩摩富士」(開聞岳)まで改称することを説き、それは当然の勢いとして、「台湾の最高峰玉山はさながら富士山に形似するをもって今や『台湾富士』と転名し、山東省の泰山は期年『山東富士』と変称し、ひとしく富士山の名称を冒さしめんことを」という提案にいたるのである。

ある意味で、『日本風景論』は、日本人の景観意識において、明治四年の〝廃藩置県〟が行なったと同様の改変を行なったと見ることができる。藩が廃され、一瞬日本に権力の真空状態が生まれたかと思うと、県が置かれ、別種の権力秩序が敷かれる。名所的な古来の「探勝的風景」が廃され、新しい均質的な風景秩序が敷かれる。「万葉集」以来日本の古歌に現れ、しかも京畿中心の風景秩序の中で奇異な〝収まりきれなさ〟を残していたかに見える「富士山」は、ここで、廃藩置県における「天皇」に類似した位置を占めるのである。

『武蔵野』が「ただの風景」を発見しているとすれば、『日本風景論』が「発見」しているのは何か。「日本」。それは、これを日本風の文字に直せば、明治期における「ディスカバー・ジャパン」なのである。

4

前記の勝原の『農の美学——日本風景論序説』は、日本の初等教育の教科用図書を手がかりに、日本人の景観意識を一方で明治初期から南北朝初期まで遡及させながら、他方、明治中期から戦後まで、その後の推移を追跡している。勝原は、明治三十七年(一九〇四)の第一期国定国語教科書から昭和二十九年(一九五四)までの五十年間を、その改訂期に従って六つの時期に区切っているが、そこからわかることは、この『日本風景論』の発見したものに照らして興味深い推移といわなければならない。日本の近代意識は、いわば「日本三景」を駆逐し、「ただの風景」を隠蔽しつつ「富士山」中心の意識秩序を整序するように進むが、一方、景観意識の推移は、「日本三景」式景観の漸次的な後退と「富士山」の進出、という方向をとったのではなかった。それは、「日本三景」的景観の後退に伴う「ただの風景(アノニマスな風景)」の進出という推移を示す。「日本三景」は、昭和十五年(一九四〇)の第四期まで教科書に現れているが、意外にも国粋主義の伸長した昭和十六年(一九四一)、「大東亜戦争」開戦の年に姿を消して、もう現れない。他方、「富士山」は昭和二十年の第五期まで毎回出ているものの、第五期(昭和十六〜二十年)では「風景」としての把握が弱まり、それと同時に「富士山からヨーロッパ・アルプスへの紹介の変化」が「目につく」。大正期に入り、北海道をはじめとする「新名勝」が教科書に登場し、昭和二年(一九二七)には東京日日、大阪毎日両新聞社主催の「日本新八景」の選定が「富士山、日本三景、日光」に代わる「新時代の人が見た代表的風景」の選出を標榜してなされる。保田与重郎はその『万葉集』以来の景観の「未曾有の頽廃」に触れ、「日本新八景の設定のときの記録をみれば、わが伝統の風景観の後退の姿に感慨深いものがある」と書くだろう(「風景と歴史」『全集』第十六巻)。しかし、この五十年間をつうじ、確実に伸長してくるのは、「冬景色」、「初秋」というような「アノニマスな風景」、ただの風景である。

まず、大正、昭和初期。「何のへんてつもない風景」が現れる。

向うの畠には、たうのいもが作ってある。黒みがかつた紫色の茎が見事に延びて、大きな葉をゆら〱と風に動かしてる姿は、誠に気持がよい。其の隣の畠のしやうがが、根ぎはの赤い所を少し土からあらはして、ぎやうぎよく並んでゐるのも美しい。

昭和七年(一九三二)にいたると、「風景紹介のウエイトにおいて、アノニマスの田園景が、 所謂 名所の景に 優る 」ようになる。戦時下に入り、「早春の満州」や「セレベスのゐなか」など、占領新領土を舞台とする風景紹介が増えるが、そのアノニマス(匿名)性は変らない。そして戦後になると、これが「支配的である」。

先に、明治三十一年(一八九八)、『武蔵野』という小さな本で「発見」された「ただの風景」は、「探勝的風景」の日本三景、富士山、ヨーロッパ・アルプスという主役交代をかたわらに見ながら、少しずつ人々の間にある〝転倒〟をはらみながら広まり、こうして「生活的風景」としてむしろ「定住者的審美の態度」の仮構を人々に要請するにいたる。ここには、明治期の富国強兵、大正デモクラシー、昭和期の国体明徴運動、戦後の新文化といったジグザグの動きに関わらない、日本近代のもう一つの意識の流れが示されている。しかし、この先には何があるのか。勝原は、同じ著書の中に、昭和五十年(一九七五)に現れた次のような興味深い新聞記事を引いている。

日本を代表する観光地の〝大御所〟を自任してきた「日本三景」が、ここ数年めっきり落ち目。ノレンだけにすがっていては観光レジャー時代にとり残されてしまう恐れもあると「松島」「天の橋立」「安芸の宮島」の三者がひたいを集めて、名誉ばん回の作に乗り出した——。(……)こうした「日本三景」の急激な人気下落にびっくりしたのは、百年以上も「三景」の看板で生きてきた地元の観光関係者と自治体。「三つの中でうちは最大の客があるが、四十九年は史上はじめて減少という統計が出てがく然」(松島町長)、「訪れた人の調査をしたら〝日本三景〟を知らない人が、なんと三分の二もあって(……)」(宮津市長)、「このままじゃ若い層に忘れられてしまうんじゃないかと(……)」(宮島町長)と〝危機感〟におおわれている(……)。(「日本三景が落ち目ばん回策」、「東京新聞」一九七五年一月四日)

この時期、小学校の教科書に出ているのは「ヒマラヤのマカルー」であり、「一方、富士山は、児童の棒のぼりの目標としてしか出てこない」。つまり体力作りの〝棒のぼり〟の累積目標としての「標高」(三七七六メートル)としてしか出てこない。「まして、日本三景など全く出てきていない」人々は、どのような「探勝的風景」を求めて〝動いて〟いるのか。

——「アノニマスな風景」を求めて。

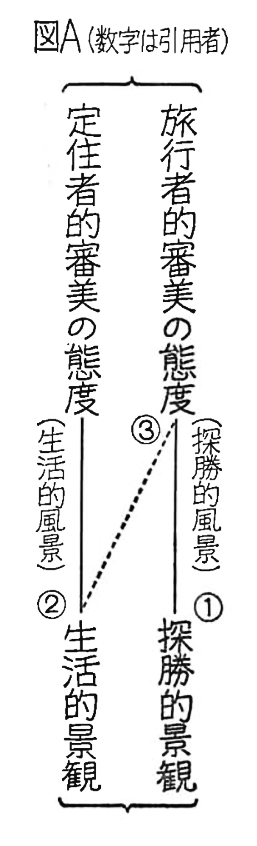

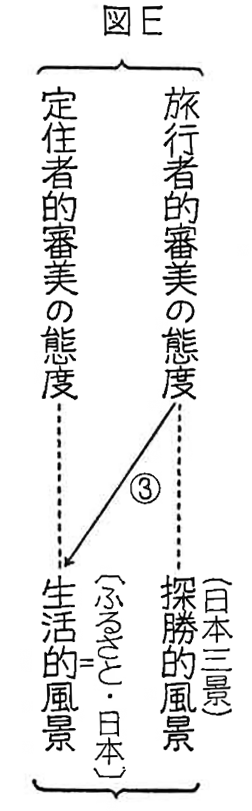

『日本風景論』から四分の三世紀をへて、日本にもう一つの大規模な景観意識の改変が起こる。この時、五年前からはじまっている「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンは、国木田の発見した「ただの風景」の転倒の転倒として、つまり「生活的風景」と見なされてきた「ただの風景」の「探勝」化として、奇異な事態を日本に進行させているのである(先の図Aにおける実線と破線の転倒。図E)。

5

一九七〇年に、国鉄のキャンペーンとしてはじまった「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンは、いくつかの点で少なくともぼくの眼に、一八九四年の『日本風景論』が日本の風景意識の〝革新〟に果たしたと似た役割を果たしていると見える。『日本風景論』の出現によって「従来の近江八景式や、日本三景式の如き、古典的風景美」が「殆ど一蹴された」とすれば、それまでの国立公園、観光地中心の景観意識は、このキャンペーンの開始によって、やはり同様に「 殆 ど一蹴された」。このキャンペーンは、開始後たちまち宣伝業界の注目を浴び、業界誌『宣伝会議』は早くも一年後には「ディスカバー・ジャパンの研究」と題する巻頭特集を組んでいるが、そこに見られるのは、そのキャンペーン・ポスターに触れた次のような興味深い指摘である。

このポスターにはいくつか特異な点が見つかる。まず、広告主体である「日本国有鉄道」の扱いが異例に小さい、また、何もすすめない、さらに、観光ポスターなのに地名の明示がない、そのうえそこに掲げられているのは、じっくり見ると秀れた作品なのだが、「一見したところ、何の変哲もない風景」の写真である。

筆者は書いている。

常識からすればそれはきわめて変則的な観光ポスターである。まず、地名が明らかでない。(……)また、何の変哲もない風景写真であるということは、つまり、日本人なら周知の観光地の、周知の典型的な風景写真ではないということである。大阿蘇のパノラマも、秀麗な富士も、松島の景観も、札幌の時計台も、白夜の知床岬も、ついに現われなかった。

『日本風景論』が、同時代の日本人に「風景の見方、描き方」を教え、「遠僻幽邃の土地」からさまざまな「風光美」の発表を呼びだし、また数多くの若者を登山に駆りたてて「日本人自らの風景観」を「変革」したとされるように、このキャンペーンは何よりもそれまでの観光地「大阿蘇のパノラマ」、「秀麗な富士」、「松島の景観」、「札幌の時計台」、「白夜の知床岬」式の「古典的観光美」を一挙に低落させた。それは「観光旅行」ならぬ別種の「旅」の仕方を教え、また社会現象現されるまでに大規模な都会の若い女性の地方への繰りだし、あの〝アンノン族〟現象を生むことで、やはり戦後の日本人の「風景観」をそこで一変させていたのである。

ここでいったい何が起こっているのか。

このキャンペーンは、知られているように旧国鉄の「ポスト万博対策としての旅客誘致」を目的として一九七〇年秋、大阪万国博覧会の終了直後に開始された。国鉄は大阪万博の輸送力強化のために新幹線を中心に百億円の投資を行なったが、この投資を万博終了後も空転させないための利用者の「高度な水準の確保」が、ここで緊急の課題として浮かびあがってきていたのである。

国鉄の要請を受け、このキャンペーンを設定企画したのは、当時電通の第五連絡局連絡部長をしていた藤岡賀夫。彼は周到な準備のすえ、次のような結論をもつにいたる。第一に、このキャンペーンの対象は都会に住む「若い女性」でなければならない。旅行には時間と金が必要だが、こうした「若い女性」以上にこの二つをあわせもつ一定程度以上の購買層は存在しないからである。第二に、この旅行には「社会的なにおいを持ち込んではならない」。商品はこれまでにないものでなければ売れない。また、それがこのような性格のものでなければ都会の若い女性にアッピールすることはできないだろう。彼は、従来の観光旅行、目的ある旅行に目的のない自分を〝空っぽ〟にするための旅行、いわば「旅」を対置するのである。

では、どうすれば「若い女性」に、いわば「意味のない」旅への誘いのメッセージを伝えることができるか。それは何らかの「意味」を付与させたものであってはならない。また「誘い」であってさえならない。「観光」をにおわせるものであってならないことはいまさらいうまでもない。観光(レジャー)は、それ自体が意味であり、目的だからである。

数年前から出ている藤岡の著作集『藤岡和賀夫全仕事』は、その第一巻をこの『ディスカバー・ジャパン』にあてているが、それを読むと、この『宣伝会議』の特集の指摘していることが、偶然の産物ではなかったことがわかる。これらの目的を実現するために、「広告でない広告」、そしてこれまで「風景」とみなされていなかった景観の「風景」化、いわば「『風景』でない風景」の提示が必要とされた。たとえば、中尊寺を舞台としても、それを〝それとわからないもの〟に無名(アノニマス)化したうえで、ある杉木立の山道で「古さや伝統の表現としての僧侶」と「現代や感性の表現としてのギャル」が一瞬すれ違う場面が取りだされる。「その一瞬の交錯の中に『自分』の新しい発見を描こうとするのです。それこそが旅の旅たる意味なのだと」(藤岡、前掲書)。あの、じっくり見ると秀れているが「一見したところ、何の変哲もない風景」の写真は、このような彼と彼のチームの〝基本コンセプト〟に立って提示されるのである。

ところで、メッセージの送り手の意図がたとえそのようなものだとしても、それがそのままメッセージの「意味」となるのでないことはいうまでもない。メッセージは、受けとめられてはじめて意味を生じるからである。それではこの「何も変哲もない」、しかしじっくり見ると秀れた「風景」写真は、その受けとり手にどのように受けとられているのだろうか。

藤岡は、このキャンペーン・コンセプトの決定過程で、チームのメンバーの一人が呟いたという「日本という言葉がどうしてこんなに新鮮なんだろう」という言葉を記録している。「日本」あるいは「日本人」というコトバが奇妙に新鮮に感じられる。「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンは、『日本風景論』と同じく、日本人に自分の国がいままで思っていたのとは違って見えはじめる、あるいは少し前から違っていたのに旧套の「眼」で見ていたためにそれに気づかなかったと気づく、ちょうどそのような時点に世に現れることで、それが対象とした都会の若い女性にとどまらない同時代の日本人の心をとらえているのである。

このキャンペーンの成功が、いくつかの点で先の『日本風景論』の〝成功〟と重なるものだったことがわかる。

『日本風景論』の成功を準備したのは、直接的には憲法発布、国会開設をへて日清戦争の戦勝によって一挙に顕在化した日本人の意識の変化なのだが、長期的にいえば、明治維新を契機とした全面的な社会構造の変動である。明治維新から『日本風景論』まで、二十七年という期間が経過している。一方、「ディスカバー・ジャパン」の成功を準備したのは、東京オリンピック(一九六四年)、大阪万博(一九七〇年)という里程標をもった一九六〇年代以降の高度経済成長であるといってよい。「高度成長」は、おそらく「日清戦争」が明治二十年代の人々にとってもったと同様の意味を、一九六〇年代の日本人にたいしてもっている。しかし、より長期的にいえば、それを準備したのは一九四五年の敗戦をきっかけとした社会的文化的な構造の改変というべきだろう。経済学者都留重人は、ある場所で高度経済成長を戦後との分岐点と見るのでなく、むしろ戦争・敗戦による経済構造の崩壊と一対のものと見る、注目すべき考え方を披瀝している。これは、高度経済成長の戦後復興的側面(西ドイツについても同じことがいえる)に留意したものと見られるが、明治期の富国強兵政策が明治維新と日清戦争という一対をつないでいるとすれば、戦後期の政経分離政策は、また違った仕方で、敗戦と高度成長というもう一対をつないでいると考えられる。因みにいえば、敗戦から『ディスカバー・ジャパン』までの期間は二十五年、『日本風景論』の場合とほぼ同様である。

さらに、この二つは、その意味するところは全く違っているといえ、その当時の人々に「日本」の「発見」を〝風景〟というフィルターを手がかりに呼びかけている点で共通する。藤岡は、DISCOVER JAPAN という「横文字」が「誰にでも読めるか」を心配し、それに「美しい日本 と 私」というサブ・タイトルをつけることとして、その命名を、逆にノーベル賞受賞講演で「美しい日本 の 私」について語った川端康成に依頼する。内実を別にして言葉だけ取りあげれば、『日本風景論』と「ディスカバー・ジャパン」の関係は、この「美しい日本 の 私」と「美しい日本 と 私」の関係にほぼ重なる。前者には直的な対象への帰属が明示されているが、後者では非帰属の確認が、そのよりソフトな帰属の明示となっているのである。

前述した猪瀬直樹はその『ミカドの肖像』に、現存する唯一のコレクションといわれる『日本風景論』の異種十五版全冊の写真を載せている。『日本風景論』は、これは当時としても異例の意匠だったろうが、初版から十五版まで、ことごとく表紙の図版をさしかえるという「凝った装丁」で刊行された。コレクションを実見したと思われる猪瀬によれば、それは、「初版は木曽駒ケ岳、再版は対馬の海岸、第三版は桜と松の向こうに富士山が見える、という具合」だという。当時の人々の眼に、異例に凝った装丁をもち、先に触れた挿画、レイアウト、引用、各種図版の工夫にみちた形で現れた『日本風景論』のもった効果は、「ディスカバー・ジャパン」のポスター群がもったそれと、相似たものだったろう。これらのポスター中の「秀作」については、一九八一年に出た日本観光協会編『日本観光ポスター秀作選』にその記録があるが、その中心的時期のものに共通しているのは、やはり新旧二つのもの(土地の老人、親子、僧侶等と都会風の〝ギャル〟)の「一瞬の交錯」というモチーフであり、ここにも、『日本風景論』の前述した意匠との深い類縁が指摘できるのである。

これらのことは何を語っているだろう。それは、「風景」がどのようなものとして人に働きかけるか、という冒頭近く置かれた問いにたいする一つの答えを用意しないだろうか。ここに取りあげた二つのものは、既知と思われていたものがいつのまにか未知のものとなっているという事態をとらえ、その既知の未知化、未知のものとして見えている既知のものを「風景」という装置を使って人々に知らせた。「風景」とは、ここで何より、単なる未知のものでもなければ単なる既知のものでもない、未知と化した既知の「現れ」なのである。人々は、自分の身の回りにあるものが、それ自体何一つ変わっていないのに、それが全く違うものに見える、あるいは見えていたにもかかわらずそのことに気づかなかった、という、そのことを教えられて驚いた。『日本風景論』は日本の若者を「山」に駆りたてたが、「ディスカバー・ジャパン」は都会の若い女性を「地方」へと誘(ルビ:いざ)なった。三田博雄の『山の思想史』によれば、先の小島烏水は、『日本風景論』以前、「山がいかに土地の人にすら、知られていなかったか」を実証するため、次のような吉江孤雁の文章を引いているという。吉江は、いまの穂高連峰をのぞむ塩尻の在で育ち、「幼年から、この山を仰ぎ見ない日とてはなかった」。しかし「何という山やら、誰一人知っている人がない」。

学校の先生に訪ねたら「名なんて無えずら」といって、何も教えてくれなかった。(……)ついこの頃までも、私はその幼年時から眺めていた美しい山と、著名な穂高岳とが、同じものであるということに気づかずにいた。(小島鳥水『山谷放浪記』中の引用)

しかし人々が「気づかずにいた」のは単に「山」や「地方」のみだったのではない。教えられて、気づいてみたら、そこに江戸期とは全く違う「日本」という新鮮な国があった。同様に、教えられ、気づいてみたら、そこに敗戦国日本と全く違う、何か異質な「日本」、新鮮な「日本」があった。そのことに、これら二つの時期の人々は、驚いたのだったからである。

しかし変わったのは、「日本」ではない。むろん「日本」という外界の変化がここで必須の条件にはなっている。ただ、それが人々の意識を変えた。人々が驚いたのは、外界が変わったことにたいしてではなかった。自分が、自分の気づかないうちに、深く変わった、そして全く異なる〝眼〟をもつようになっていた、そのことに気づかされて人々は驚いた。それ自体として何一つ変らないものが、未知のものとして見えはじめる。人々はそのことに気づかされて驚いているのである。

ところで、これは、「日本」がふいに「風景」に見える、そういうことではないのか。藤岡は、このキャンペーンを想定するに際して、まず「ディスカバー・マイセルフ」、「私」の発見、ということを考えたという(藤岡、前掲書二九〜三六頁)。しかしその意味は、藤岡自身の考えるように、いわば忘れていた「ほんとうの自分」を旅先の非日常の中に発見する、再発見する、あるいは取り戻す、ということではなかっただろう。ぼくの考えでは、人々は、自分がかつて自らそう思っていたような存在ではなくなっていること、自分が自分でなくなっていること、自分が深く変わってしまっていることに気づき、いわば旅先で「変わってしまった自分」を確認しようと、「地方」に出かけているのである。キャンペーン当時、ポスターの風景写真が〝現実〟と異なる、写真に修正が施されていることにたいし、批判が生じた。しかし〝現実〟の風景がいわば勝原のいう「生活的風景」であり、ポスターの風景写真がその「探勝的風景」化であって、その転倒をささえているのがたんに広告技術でない、人々自身の「自己の変成」(吉本隆明)だった以上、この種の批判は、本来、力をもちようのないものだった。

人々は、たしかに「美しい風景」を求めて出かけたといってよいが、そこに「旅行者」としてではなく、「ただの人」として出かけることをこそ望んだのである。そのために、行先は「観光地」であってはならなかった。「美しい」ことがそこで必要十分な条件だったのではない。「美しい風景の中に無名人として立つこと」、何の用事もなく、「ただの人」として赴くことがより必須の要件だった。このことは、「変わってしまった自分」、自分の中の未知の自分が、まず人々に「ただの人」として現れたことを意味する。国木田は、自分の中に無名人(内面、風景としての自分)を発見して、その客観的相関物を外界に「武蔵野」という形で見出したといってよいが、ここでは逆のことが起こっている。人々は、まず「ただの風景」を探勝的風景として示され、それに感応する自分をつうじて、自分が深く変わっていること、自分の中の無名人を発見する。そこではいわば、自分のなかの無名人が、その存在を「風景」によって確かめられようとしているのである。

6

「風景」とは何か。「風景」についてはさまざまな議論があるが、ここではその客観的な議論には立入らない。どのようなものとして「風景」はぼく達に、何か名づけられない事態をいいあてる手がかりとなるか、そのことについて書く。

冒頭にぼくは、夏目漱石の例を取りあげ、彼が、「文学」というある認識的な布置そのものを疑いながら、その疑念によって「文学」を捨てたのではなく、その疑念によって彼の「文学」をものしたことに、一つの意味を認めたい、と書いた。滝沢馬琴の旧文学と、坪内逍遥の新文学の間に一個の転倒を指摘し、それに疑念を表明することと、その疑念によって「文学」をものすることは同じではない。なぜなら、前者の場合、ぼく達の手に残るのは二種の文学だが、後者の場合、そこには第三の文学が加わるから。

ぼく達はある景観、認識的な布置を前にしてこれを全面的に疑うことができる。その外側に〝眼〟の位置を据え、さらにその眼の周囲に自己を想定することもできる。その疑念には根拠がある。しかし、と同時に、自分の身体をこの景観の外側に持ちだすのでなく、その景観の前、その内側に置きつづければ、それはそうした〝外〟の眼をもち〝内〟の身体をもった存在に、どのような「現れ」をもって見えてくるか。八百屋の平台に五十円のトマトと三百円のリンゴと八千円の松茸が並んでいる。それが、そこに何の実体としての改変を伴わないまま、一気に「百円均一」の世界になる。彼は、その世界から立去らないのだから、これは世界が無意味な、バカバカしい世界となることではない。トマトやリンゴや松茸がふいに 只 になるのではない。それは 百円 均一になる。ぼくとしては、この品物の百円均一化、それによって現れる「百円均一」の景観を「風景」と呼びたい。普通一般に、「風景」は、景観にそれぞれ五十円、三百円、八千円という値段の秩序が備わることとして理解されているから、ここにいう「風景」の用法は一般の用法と違っている。しかしぼくにいわせれば、一般の用法が間違っているのである。なぜなら、「風景」とは、発見された未知の事態が必要としたところの呼び名(新語)であり、それは、それが制度化した途端隠蔽され、消えるものだから。国木田の発見したのはそのような風景だった。漱石の文学を第三のそれと仮りに呼べば、国木田の風景もまた第三の風景であり、本来、風景の名に値いするのは、この風景、いわば「ただの風景」、「たんなる風景」なのである。

「風景」は、そこから逸脱し、あるいは排除されながら、しかもそこにとどまる者の眼に見えるものであることがわかる。「ディスカバー・ジャパン」はこの文脈からいえば、都市の生活のなかで知らず知らず変わってしまった「自分」を、地方に出かけることで確認する〝差異の戯れ〟である。藤岡によれば、この都市から地方への誘い出し(旅客誘致)運動を、「 日本の発見 」として提示するか「都会からの 脱出 」として提示するかで、激論のたたかわされた時期があったらしい。いずれにせよ、それは空間の移動(国鉄の利用)を伴わなければならず、東京オリンピック、大阪万博の場合と逆に、その移動は都市から地方へという方向に構想されるのである。しかし、このキャンペーンを成功させたものが、ここに見るように実は人々の心の中の「自己の変成」という事態であり、しかもその起因がまず都市生活者のうちに顕在化するていの日本社会総体、あるいは先進諸国に一定程度通有の社会変動だったとすれば、「ディスカバー・ジャパン(日本の発見)」につづくものが、都市生活者自身による「都市」の発見、いわば「東京の発見」であることは、必然である。一九七〇年代の「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンの後には、こうして一九八〇年代の「東京の発見」がくる。

この一九八〇年代の「東京の発見」が、『東京行進曲』(一九二九年)以降、高度成長期直前まで続いた「東京」幻想の発生源としての「東京」の発見(この主題については磯田光一『思想としての東京』が詳しい)と違っていたのは、ここでも、それがいわば「ただの人」による「東京」の発見にほかならなかった点である。一九三〇年代の「東京」の発見は、地方人(=日本人)による中心としての東京の発見としてあり、ここに生れた東京は『日本風景論』における「富士山」と同じく、大小さまざまの地方都市に「××銀座」の名を冠する中心街を生んだ。しかし、一九八〇年代に発見された「東京」は、都市生活者自身に「発見」された都市であり、そこで「東京」はいわば「中心の喪失」を体現する場所、都市生活者がそこで無名者になれる場所を意味している。このような「東京」の出現を特定しているのは、歌謡曲でいえば一九二九年の『東京行進曲』、あるいは一九六四年の『東京ブルース』にたいしての、一九八〇年の『TOKIO』だろうか。この歌は、糸井重里が作詞し、加瀬邦彦が作曲して沢田研二が歌った。

それまで「東京」のイメージは、地方生活者の憧憬の対象としてのそれとしてあり、東京在住者自身が、この語感から自由ではなく、「東京」と口にすることを嫌った。ここで「東京」はほぼ「ふるさと」の対位語の位置を占めていたといってよい。「ディスカバー・ジャパン」キャンページが、その「心のふるさと」への傾斜を見せた企画者の姿勢と裏腹に、日本における「ふるさと」の枯渇・解体を明らかにするのと並行して、東京の内部では、この地方人の視線にささえられた「東京」、いわば探勝的風景としての「東京」が、解体、枯渇の度合いを深めていったのである。

「東京の発見」は、ある日ふいになされた、といってよい。気づいてみたら、東京はかつて自分達がマイナス・イメージでとらえていた探勝的風景でもなければ、見慣れた、あの生活的風景でもないもの、ある未知の空間になっていた。ここでは、人々の心の変化、「自己の変成」が、さらにそれより高度な外界の変化に知らぬうちに追い越されていた、という事態が起こっている。

以上、ここに述べてきた『日本風景論』、「ディスカバー・ジャパン」、「東京の発見」(東京論の流行)という三つの 出来事 に現れている景観意識の変容を、平安期の歌枕的風景秩序からの移行として示せば、次のような図が得られるだろう(図F・二〇〇頁)。『日本風景論』の発見している「日本」は「日本三景」から「富士山」への中心の移動を含むとはいえ、やはり江戸期以来の審美眼による「探勝的風景」としての日本である(イ)。「ディスカバー・ジャパン」の発見した「日本」は、「アノニマスな風景」ではあってもやはり国木田の発見した未知の風景ではない(ロ)。しかも一九八〇年代に入って発見された「東京」は、未知の風景である点、国木田の「武蔵野」に似るが、それを発見しているのは、そこに住む居住者(定住者)という意味での無名人である。彼らは、まだ国木田がそうであったような意味での「ただの人」ではない(ハ)。

都会生活者による「東京」発見の小説もまた、一九八〇年に書かれている。田中康夫の『なんとなく、クリスタル』の四百四十二個の注記に現れた「東京」は、プラネタリウムの天空に〝発見〟された東京なのである。

一九八五年、また一つの「東京」発見の小説が書かれる。日野啓三の『夢の島』が描くのは、「名づけられないもの」としての「東京」、既知の未知化として現れた「東京」の発見である。この小説が発表された時、ぼくは強い不満の意を表した。その理由を、いまこのように語ることができる。ここにはたしかに「ただの風景」としての東京の発見がある。しかしこの小説の主人公境昭三はまだ十分に「ただの人」になりきっていない。彼はまだ多分に「人間的」であり、それに応じてこの小説の登場人物はまだ多分に「忘れてかなうまじき人」なのである。

この小説の中に、国木田の発見した「忘れ得ぬ人」はどのようにその片鱗を見せているだろう。日野にこれを書かせたのが、彼の中の「忘れ得ぬ人」(ただの人)だったことは疑いをいれない。日野は、この小説に触れて、面白いことを述べている。この小説は、長い間書けないでいたが、ある「偶然が、書き始めるきっかけとなった」。そして彼は、「二重人格の女を使うというような、自分でも尻ごみしていた構想に入っていく」(「『夢の島』へ」一九八八年)。『夢の島』に出てくる「二重人格の女」は、この小説の中での異物である。しかし、ここに「二重人格」として現れているものこそ、おそらく日野が探りあてた「忘れ得ぬ人」の感触なのだ。ここに国木田における「忘れてかなうまじき人」と「忘れ得ぬ人」の共存が八十五年をへて、どのような形でいま摑まれるかの一つの回答がある。人は二重人格、三重人格、スパイのような存在でなければ、いま「ただの人」でいることはできないのではないだろうか。そうでなければ、「武蔵野」のない世界に、「武蔵野」を見て生きてゆくことは、いま、たぶん不可能なのである。